お酒の種類によって異なる賞味期限、飲み頃の目安、保管方法を解説

お酒の賞味期限はどれくらいか?

贈り物としていただいたお酒をしまっておき、気が付けば、かなり月日がたってしまっていたという経験のある方もいるでしょう。お酒の種類によって賞味期限が異なるため、いつまで飲めるのか、判断に迷うケースもありそうです。賞味期限の有無の違いについて解説しましょう。

賞味期限のあるものとないものの違い

賞味期限について解説するにあたって、大前提として未開封という条件が付きます。どんなお酒でも開封後は早めに飲むにこしたことはありません。 お酒には賞味期限のあるものとないものとが存在します。食品表示法によって賞味期限の表示が義務づけられているお酒がある一方、省略可能なお酒もあるのです。その違いは蒸留酒か醸造酒かということがひとつのポイントになります。 一般的に蒸留酒はアルコール度数が高く、糖分がほとんどないため、保管状況さえ良ければ、長期保存が可能。そのために賞味期限の記載を省略することが認められているのです。 醸造酒は蒸留酒と比較すると、アルコール度数が低く、糖分が高めであるため、長期保存に適していません。そのために賞味期限、もしくは製造年月の明記が義務づけられているのです。 ビールとチューハイは缶の底や瓶のラベルに賞味期限と製造年月が表示されています。 製造年月の表示が義務づけられているのは日本酒です。日本酒の中でも本醸造酒、普通酒、吟醸酒、純米酒、生貯蔵酒、生酒など、種類によって賞味期限が異なります。それぞれ製造年月から賞味期限を判断できるようになっているのです。 賞味期限が設定されていないものを挙げると、ウイスキー、ブランデー、焼酎、リキュールなど。ワインも賞味期限が設定されていませんが、ビンテージワインなどの例外をのぞくと、賞味期限があると考えたほうがよいでしょう。お酒の味は時間が経つとどう変わるのか?

賞味期限が設定されているお酒において、賞味期限を越えた場合には味の劣化だけでなく、体に悪影響を及ぼす恐れがあります。それでも飲むのであれば、最初に少しだけなめるように飲み、問題ないか確かめる作業が不可欠となるでしょう。飲む際にはご自身の責任においてお願いします。 ウイスキーやワインは長期保存することで熟成されて味がおいしくなるのではないかと思われている人もいるでしょう。ウイスキーの場合は熟成されることはありません。保管状態さえよければ、長期保存が可能ですが、早めに飲むにこしたことはないでしょう。 ビンテージワインはワインセラーできちんと保管したものであれば、長期保存が可能です。瓶内で熟成されるので、年月がたつことで美味しさが増すものもあります。樽内熟成と違って、瓶内熟成は空気の出入りが少ないため、フルーティーな香りが生まれやすい傾向があるのです。賞味期限のあるお酒

賞味期限のあるおもなお酒はビールとチューハイと日本酒です。それぞれについて、くわしく見ていきましょう。

ビール

缶ビールの底面、瓶ビールの瓶ラベルに賞味期限と製造年月が表示されているので、飲める時期の判断がしやすいお酒です。国内メーカーのビールの賞味期限は製造後9か月で統一されています。その期間を過ぎたらすぐ飲めなくなるわけではありません。しかし風味が落ちる、泡立ちが悪くなるなどの劣化が起こる可能性も。飲む場合はあくまでもご自身の責任においてお願いします。 ビールが大量に残っている場合に、買取に出したいと考えている人もいるでしょう。買取の場合は、賞味期限よりもさらに厳しい基準となります。「お酒買取専門店ファイブニーズ」では記載されている製造年月の半年未満のものが買取の対象です。チューハイ

チューハイもビールと同様に、缶の底などに賞味期限と製造年月が表示されています。賞味期限は製造から約1年と設定されているものが多いのですが、チューハイはビールと違って、アルコール度数の幅もかなりあり、入っている成分も違うので、賞味期限には注意が必要です。アルコール度数が4%から6%と比較的低いものは製造から約6か月が賞味期限となります。 なお「お酒買取専門店ファイブニーズ」ではチューハイは商品の特性上、買取の対象外です。日本酒

日本酒は種類によって、賞味期限が異なるため、注意が必要です。日本酒には賞味期限が記載されていませんが、製造年月は記載されているので、その日本酒がどんなタイプのものであるかがわかれば、おおよその賞味期限はわかるようになっています。 日本酒の賞味期限はおもに以下の3つに分かれます。 1.普通酒と本醸造酒は約1年 2.吟醸酒、純米酒、大吟醸酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、生貯蔵酒は製造年月から約10か月 3.生酒(ただし常温流通が可能なもの)は製造年月から約8か月 日本酒の銘柄によっては独自の賞味期限を設けているものもあります。賞味期限がわからない場合は、製造元のホームページなどで確認するのがいいでしょう。 これらの日本酒の賞味期限は未開封でなおかつ保存状況がいいという前提でのものです。「お酒買取専門店ファイブニーズ」での買取は普通酒の場合は記載されている製造年月の10か月未満となっています。賞味期限のないお酒

賞味期限も製造年月も記載されていないお酒もいくつかあります。しかしだからといって、いつまでも味が劣化しないというわけではありません。賞味期限のないお酒がおいしく飲める期間について、解説しましょう。

ウイスキー

ウイスキーには賞味期限がありません。また製造年月も記載されていないため、どれくらいの期間が過ぎているのか把握できないケースもあるでしょう。ウイスキーは蒸留酒であり、アルコール度数の高いお酒なので、未開封の状態で正しく保管してあれば、数年経ったものでも問題なく飲むことができます。 ただし保管状態が悪い場合は別です。ウイスキーは製造されてからどれくらいの時間が経っているかよりも、むしろどのように保管されているかのほうが重要になる場合もあります。ブランデー

ブランデーもウイスキー同様にアルコール度数が高いお酒なので、雑菌が繁殖しにくく、変質をほぼ抑制できるため、賞味期限はありません。数十年保存して楽しんでいるという方もいます。ただしブランデーはワインと違った瓶詰めした段階で熟成が止まるので、長く保存したからといって、味が良くなることもありません。10年熟成されたブランデーを20年保存したとしても、30年熟成したブランデーになるわけではなく、10年熟成させたブランデーのままです。 長期間にわたって保存可能なのは、あくまでも未開封の状態であり、なおかつ正しく保管されている場合にかぎります。焼酎

焼酎は蒸留酒であり、アルコール度数が20度から45度と高めになっており、雑菌が繁殖しにくいため、賞味期限はありません。正しく保管しておけば、長期間の保存が可能です。 賞味期限がないため、未開封の状態で長期間にわたって保存していた焼酎が飲めるかどうかの判断は難しいところです。手っ取り早いのは見た目や味、香りで判断すること。最初に目視します。変色していたり、沈殿物が溜まっていたりする場合は要注意。白い沈殿物がある場合は焼酎の成分であるオリが分離しているケースが多いです。この状態でも飲める場合もありますが、風味や味が落ちている可能性が高くなります。また開封した時にいやな匂いがしたら、飲むのは避けましょう。ほとんどの場合、いやな匂いの原因となっているのは焼酎の酸化によるものです。この場合は破棄するしかありません。リキュール

リキュールも特に賞味期限が設定されていません。ただし、ウイスキー、ブランデー、焼酎と違って、賞味期限がないからといって、長期保存は避けるほうがいいでしょう。リキュールにはさまざまな種類があり、原料も多彩で、アルコール度数の幅も広いので、すべてを一括りにして語ることはできないからです。 おおまかな目安として、アルコール度数の高いもののほうが低いものよりも長く保つ傾向がありますが、あくまでも目安にすぎません。原料に砂糖やフルーツが使われているリキュールは味の劣化が早いと考えていいでしょう。 原材料に乳成分が使用されているベイリーズなどのリキュールは賞味期限が明記されています。賞味期限がわかるものに関しては、その期限内で飲むようにして下さい。 なお「お酒買取専門店ファイブニーズ」ではリキュールは商品の特性上、買取不可となっています。飲み頃が異なるワイン

ワインにも賞味期限は存在していません。ワインは飲み頃という言葉で表現されることが多いのが特徴です。ワインは日本酒と同じように醸造酒なので、基本的には早めに飲んだほうがいいでしょう。ただしビンテージワインのように、瓶の中で熟成されるものは例外です。飲み頃はワインによっても大きく異なります。ワインのタイプ別で解説しましょう。

手軽に飲めるワイン

量販店やコンビニエンスストアなどで手軽に買えるワインは店頭に並んでいる時期が飲み頃のものがほとんどです。飲みたい時に買って、早めに飲むのがいいでしょう。またボジョレーヌーボーのような短期間の熟成によって製造されたワインも劣化が早いので早めに飲むことをおすすめします。一般的なワイン

一般的なワインは未開栓で正しく保存してある場合は、赤ワインが2~3年、白ワインが1~2年となっています。スパークリングワインはガスが抜ける可能性もあるので、1~2年以内に飲むようにしましょう。ビンテージもののワイン

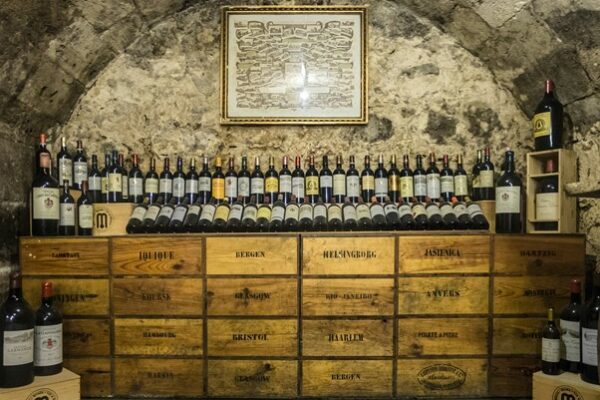

ビンテージワインは熟成させて飲むほうがおいしい場合もあります。10年保存して、飲み頃になるケースもありえるでしょう。ただしあくまでも保存状態がいい場合です。理想的なのはワインセラーに保存することですが、一般の家庭ではそうもいきません。冷暗所に保存しておいたとしても、コルク臭が移る、コルクが劣化して空気が入り、カビが繁殖するなどの可能性がないわけではありません。賞味期限のないビンテージワインでも劣化する場合があることを覚えておいてください。お酒の保管の仕方

お酒にはさまざまな種類があり、保管の仕方もそれぞれ異なる部分があります。ただし原則的なところは共通しています。ここでは多くのお酒に共通する保管の仕方を中心に解説していきます。

紫外線を避ける

おそらくすべてのお酒に共通する保管の大原則として、真っ先に挙げられるのは紫外線を避けること、つまり太陽の光が当たらないところに保管することでしょう。直射日光が当たると、お酒の温度も上がってしまいます。できることならば、直射日光だけでなく、間接的な光も入らないような暗いところがおすすめです。高温高湿度を避ける

お酒にとっての紫外線と並ぶ大敵は高温高湿です。温度と湿度の低い場所に保管するようにしましょう。実際に自宅で温度と湿度を調節するのはそんなに簡単なことではありません。しかし目安の温度を知っておくことが保管環境を改善することにつながる場合もあるでしょう。 保存に適した温度はお酒の種類によって多少異なります。おおよその目安は以下のようになっています。 ・ビール 10度~18度 ・チューハイ 0度~10度 ・日本酒(普通酒) 5度~15度 ・ウイスキー 15度~20度 ・ブランデー 15度~20度 ・焼酎 10度~15度 ・リキュール 0度~10度 ・ビンテージワイン 10度~16度 ウイスキーやブランデーは冷やしすぎると、風味が損なわれるおそれがあるので、冷蔵庫・冷凍庫に保存するのは避けたほうがいいでしょう。日本酒は種類によって保存方法が違う

日本酒は種類によって保存に適した温度が異なるために、保存方法も変わってきます。 日本酒の生酒(本生、生詰め、生原酒)はフレッシュさを保つために、冷蔵庫で保存するのがいいでしょう。吟醸酒、大吟醸酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒も香りの調和をキープするためには冷蔵庫での保存をおすすめします。 冷蔵庫に保存する際には開閉の頻度の少ない場所、温度の変化の少ない場所が望ましいのですが、一般家庭ではなかなか難しいところです。新聞紙に包む、化粧箱に入れるなどしてから、冷蔵庫に保存してください。 普通酒や純米酒、本醸造は冷蔵庫の中ではなくて、冷暗所に保存しましょう。この場合も新聞紙に包むか、化粧箱に入れるかして保存することをおすすめします。賞味期限の切れたお酒の再利用方法

賞味期限が切れてしまったお酒をそのまま破棄するのはもったいないと感じる人もたくさんいるでしょう。ここでは再利用法を紹介します。

ビールの利用方法

賞味期限が切れたビールがたくさんある場合には掃除に活用するのもひとつの手です。ビールに含まれているアルコールとビタミンEは油汚れの掃除で効果を発揮します。特に威力を発揮するのはコンロまわりや換気扇などの油汚れの激しいところ。アルコールが油を柔らかくし、ビタミンEには油汚れを分解する作用があるのです。布にビールを含ませて、きれいにしたい場所を拭いて、その後、水拭きしてビールを取り除きます。 賞味期限が切れてからさほど経っていないビールならば、料理の下準備に活用できるでしょう。ビールに含まれている炭酸には肉をやわらかくする効果があるからです。牛肉を数時間、ビールに漬け込んだのちに、シチューなどの肉料理を作ると、柔らかく仕上がります。日本酒とワインの利用方法

賞味期限の切れた日本酒は料理酒として活用することができます。煮物、炒め物など、和食系の調味料的な役割を果たしてくれるでしょう。肉や魚の臭みをなくす、味に深みとまろやかさを出すなどの効果が期待できます。 賞味期限が切れたワインも料理酒として活用しましょう。赤ワインならば、牛肉を数時間漬け込み、ビーフシチューに牛肉と一緒に投入。白ワインはアサリ、カキのワイン蒸しなど、魚介系の料理に使用できます。 ただし、日本酒もワインも開封したときに、匂いがしたり、色が変わっていたりと、新鮮な状態のものとの違いがわかるほど、変化している場合は、破棄するようにしてください。 賞味期限が切れたお酒を料理に再利用する際も、ご自身の責任においてお願いします。まとめ

お酒には賞味期限のあるものとないものがあるので、いつまで飲めるのか、判断が難しいケースもあります。賞味期限が書かれているものはその期間内に飲むのが基本。賞味期限は不明でも、製造年月が書かれている場合は、この記事の解説を参考にして、賞味期限を計算し、その期間内で飲んでください。お酒をおいしく楽しむには、飲み頃の範囲内で飲むことがポイント。適正なやり方で保管しておくことも重要です。せっかくのおいしいお酒、飲み頃のタイミングで楽しみましょう。